Barbara Honigmann : Bilder von A.

Inhaltsangabe

Kritik

Ostberlin, Mitte der Siebzigerjahre. Ein Künstler namens Valentin arrangiert ein Treffen zwischen dem Theaterregisseur A. und der Ich-Erzählerin, denn er weiß, dass A. noch einen Dramaturgie-Assistenten bzw. eine -Assistentin für seine geplante Kleist-Inszenierung am Berliner Theater sucht und seine Bekannte sich als Studentin und später als Malerin und Dramaturgin mit Heinrich von Kleist beschäftigte. A. begleitet sie nach der Besprechung zu ihrer Dachwohnung und schläft mit ihr. Es ist der Beginn einer langjährigen Beziehung zwischen der Malerin und Dramaturgin und dem 15 Jahre älteren Regisseur, aber er bleibt nie über Nacht.

Ich glaube, wir wollten beide vermeiden, uns beim Frühstück gegenüberzusitzen und zu fragen, möchtest du Käse oder Marmelade? Nur kein Alltag, sondern nur Poesie! Nur Kleist!

A. ist ein „Fluchttier“. Eigentlich lebt er mit einer anderen Frau zusammen, hat jedoch eine Wohnung für sich allein.

An der Wand seiner neuen Geliebten findet er einen Zettel mit den Worten:

stärker, größer, schöner, leidenschaftlicher, dunkler

Das solle ihr gemeinsames Motto sein, meint er.

Für unser beider Leben, für unsere Liebe, für unsere Kunst.

Eine Woche später nimmt der Intendant des Berliner Theaters die Erzählerin als Dramaturgie-Assistentin für das Kleistprojekt unter Vertrag.

In der Inszenierung unserer Liebe waren die Rollen klar verteilt: A. gab den Meister, wenn auch mit understatement, denn ein Angeber war er wirklich nicht, das wird ihm keiner nachsagen können, und ich gab die Schülerin, die junge Geliebte und Muse. Vermählung, Offenbarung und Erlösung suchten wir beide – in der Kunst. So romantisch waren wir.

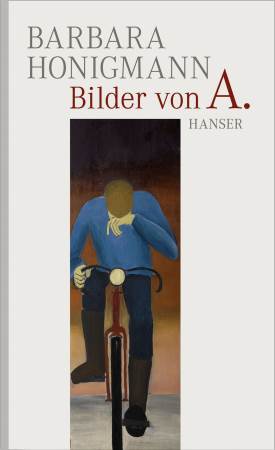

Das erste Bild, das sie von A. malt, zeigt ihn frontal als Radfahrer. Tatsächlich benutzt er in Berlin ein Fahrrad, und manchmal sitzt dabei seine Geliebte quer vor ihm. Einmal werden sie deshalb von einem Volkspolizisten angehalten, denn es ist verboten, „einen Fahrgast auf der Fahrradstange zu transportieren“.

Im Rahmen des Kleist-Projektes inszeniert A. am Berliner Theater „Der Prinz von Homburg“ und „Der zerbrochene Krug“ in parallelen Besetzungen, dazu unter dem Titel „Dichter in Preußen“ eine mit Musik untermalte Montage von Schriften und Briefen Kleists und einigen seiner Zeitgenossen. Außerdem holt seine Geliebte Schlüsselkinder von der Straße und studiert mit ihnen ein gemeinsam ausgedachtes Stück ein …

… über einen unglücklichen Dichter, der hier ganz in der Nähe gewohnt, sich aber schließlich noch jung, erfolglos und entmutigt, am Wannsee zusammen mit einer Freundin das Leben genommen hatte.

Nach der Premiere setzt der Intendant auf Weisung der Behörden alles gleich wieder ab, und der Vertrag der neuen Dramaturgie-Assistentin wird nicht verlängert.

Sie ist schwanger, sagt A. jedoch nichts davon. Als sich herausstellt, dass es sich um eine extrauterine Schwangerschaft handelt, wird sie ausgekratzt. Den Grund ihres Krankenhausaufenthalts erfährt A. nicht.

Nur einmal sind sie eine Woche lang so etwas wie ein Paar, nämlich während eines Aufenthalts in Moskau. Offiziell übernachten sie in zwei verschiedenen Hotelzimmern, aber wenn die Etagen-Babuschka nicht aufpasst, schleicht er zu ihr oder umgekehrt. In Moskau ist sie ihm überlegen, denn anders als er spricht sie Russisch und kennt sich in der Stadt aus. Sie wundern sich, dass sich das vermeintliche Radiogerät auf dem Nachttisch nicht einschalten lässt, aber um Mitternacht die Nationalhymne spielt. A. wirft es gegen die Wand, aber am nächsten Tag wird ein neues Gerät aufgestellt. Später erfährt die Erzählerin aus ihrer Stasi-Akte, wie gründlich sie auch in Moskau überwacht wurden.

Eines Tages erhält sie von ihrer Nachbarin ein Kuvert. A. teilt ihr mit, dass er mit einem Arbeitsvisum nach Wien reisen und nicht in die DDR zurückkehren werde. Drei Wochen später trifft eine Ansichtskarte aus Wien ein. Er nennt seinen Namen nicht, aber sie erkennt seine Schrift. Er bittet sie, zwei Kisten aus seinem Büro im Berliner Theater zu holen.

Von da an schreiben sie sich zahlreiche Briefe, er ihr mehr als hundert, sie ihm wohl um die tausend.

A. wechselte die Theater, er wechselte die Frauen und Adressen, aber immer teilte er mir seine neue Adresse zuverlässig und prompt mit.

Dass sie sich der jüdischen Gemeinde in Berlin anschließt und sich auf ihr Judentum besinnt, gefällt ihm gar nicht. Er hält das für Realitätsflucht.

Im Unterschied zu ihrem Vater, der sich von Anfang an hervorragend mit A. verstand, war ihre Mutter gegen den „blonden, blauäugigen Gewittergoi“ voreingenommen. Auch sein Vorname störte sie. Aber als A. nun für ein paar Jahre in Wien engagiert ist, freunden sich die beiden an.

Ein Ausreiseantrag der Erzählerin wird genehmigt. Daraufhin bittet A. seine in der Bundesrepublik wohnende Lebensgefährtin, die Emigrantin im Haus der gerade verreisten Eltern unterzubringen und ihr bei den Behördengängen zu helfen. Westdeutschland ist für die in der DDR aufgewachsene Frau allerdings nur eine Zwischenstation; ihr Ziel ist Frankreich. Dort beginnt sie zu schreiben und fühlt sich mehr denn je als Deutsche.

Immer wieder verabreden sie sich in Städten, in denen A. inszeniert, aber ebenso häufig kommt etwas dazwischen. Sie treffen sich nur einmal in Hamburg.

Als sie ihm eine besonders gute Besprechung einer seiner Inszenierungen schickt und ihm gratuliert, reagiert er alles andere als erfreut.

Aber das hörte er gar nicht gern und antwortete missmutig, ja, er habe jetzt meistens Erfolge, aber das sei nur deshalb wichtig, weil er sich ja auf dem Markt behaupten müsse, und auf dem freien Markt brauche man eben den Erfolg, um seinen Marktwert hoch genug zu halten, und er, damit er genug Geld verdiene, um nicht immer inszenieren zu müssen.

Immer öfter sagte er jetzt in seinen Briefen, dass er seinen Beruf verfluche und ihn am liebsten aufgeben möchte, und einmal schickte er auch einen größeren Essay mit, eben über den furchtbaren Zustand der Welt, in der es vor lauter Profitgier keinen Platz mehr für die Kunst gebe, wenn sie nicht seicht sein wolle.

1989 fällt die Berliner Mauer. A. mietet sofort eine kleine Wohnung in Ostberlin, obwohl er bei einer Frau in einer anderen Stadt wohnt. Er engagiert sich in Bürgerforen und an runden Tischen. Aber nach der Wiedervereinigung beklagt er den Rückfall in den Kapitalismus.

Als die inzwischen mit einem Mann namens Yoav verheiratete Erzählerin zu einem Literaturfestival nach Berlin eingeladen wird, schlägt sie dem Veranstalter vor, die Collage „Dichter in Preußen“ als szenische Lesung aufzuführen und ruft dann A. an, obwohl sie sonst nie miteinander telefonieren. Er begeistert sich sofort für die Idee und will die Regie übernehmen. Kurz vor dem Beginn des Festivals platzt das Vorhaben jedoch aus irgendwelchen Gründen. Sie reist nach Berlin und nimmt an den Veranstaltungen teil, versucht jedoch nicht, A. zu treffen, der seit der Absage der Festivalleitung nichts mehr von sich hören ließ.

Erst einige Wochen nach dem Berlin-Besuch erhält sie einen Brief von ihm. Weil er sich erneut kritisch und verständnislos darüber äußert, dass sie nach den orthodoxen jüdischen Regeln lebt, antwortet sie nicht mehr und beendet nach 26 Jahren und 9 Monaten die Korrespondenz mit ihm.

Bald darauf erfährt sie aus der Zeitung, dass er nach kurzer Krankheit gestorben ist.

Wenn ich an A. denke, bin ich verletzt, beleidigt, fühle mich abgewiesen und ausgenutzt, er ist mir fern, fremd, unverständlich, und ich liebe ihn.

Wir sind, wie man so sagt, im Bösen auseinandergegangen. Unversöhnt.

A. ist jetzt tot.

Seine letzte Lebensgefährtin schickt ihr ihre Briefe zurück. Es sind allerdings nur die, die sie noch in der DDR geschrieben hatte. Hob er nur diese auf? Warf er die späteren Briefe weg? Sie legt die Briefe und andere Erinnerungsstücke an ihn in eine Blechkiste, die sie als „Gruft der Korrespondenz“ versteht.

In dem Buch „Bilder von A.“ von Barbara Honigmann denkt eine Ich-Erzählerin über ihre langjährige Beziehung mit einem Theaterregisseur nach und erinnert sich, wie sie sich mit ihrer eigenen Identität auseinandersetzte, Mitte der Achtzigerjahre ihre Ostberliner Heimat verließ, nach Frankreich zog, sich dort mehr als zuvor als Deutsche sah und zum orthodoxen Judentum konvertierte.

Barbara Honigmann nennt den Namen Ich-Erzählerin nicht und gibt als Namen des Theaterregisseurs nur die Initiale A. an, aber die Parallelen mit den realen Personen Barbara Honigmann und Adolf Dresen drängen sich auf, und es ist unschwer erkennbar, dass mit dem „Berliner Theater“ das Deutsche Theater Berlin gemeint ist. Die Geschichte, die Barbara Honigmann in „Bilder von A.“ erzählt, könnte also autobiografisch sein. Selbstverständlich wäre die Darstellung in diesem Fall subjektiv, eben aus der Sicht der Autorin.

Es geschieht nicht viel; „Bilder von A.“ ist das Buch einer nachdenklichen Intellektuellen. Schnörkellos und ohne Effekthascherei geht sie ihren Erinnerungen nach. Bereits auf der dritten Seite heißt es: „A. ist jetzt tot.“ Und diesen Satz wiederholt Barbara Honigmann noch einige Male. Auf Seite 40 wird er variiert: „Sie sind jetzt beide tot.“ (Gemeint sind A. und der Vater der Erzählerin.)

nach oben (zur Kritik bzw. Inhaltsangabe)Inhaltsangabe und Rezension: © Dieter Wunderlich 2012

Textauszüge: © Carl Hanser Verlag

Barbara Honigmann (kurze Biografie)

Adolf Dresen (kurze Biografie)

Barbara Honigmann: Chronik meiner Straße